2010 – 2012 • Gelatin silver bromide print on baryta paper Ilford Warmtone

Souvent je m’imagine qu’une fois le rideau tombé, l’acteur reste acteur, avec cette même mine figée, dans la vie qui reprend son cours. Comme s’il y avait une cohérence dans cette vie ; comme si, finalement, cela ne pouvait être autrement.

*

La tentation est forte, parfois incontrôlable. On se retrouve embourbé dans un agencement d’événements qui prennent des formes connues. On se concentre sur ce « qui arrive », sur la manifestation, scène après scène, en suivant un parcours déjà amplement sillonné et sur-documenté. L’instant décisif dans sa déclinaison spectaculaire est un conditionnement dont on se débarrasse avec peine. Il est toujours là, caché dans les zones moins accessibles de notre tête : une pré-condition de la pensée photographique, presque. Volens nolens, chaque fois qu’on approche l’œil du viseur, il se déclenche une lutte souterraine contre ce présupposé. Ainsi, souvent, on se laisse emporter et on oublie l’essentiel : le non-événement, le fait de se détacher fermement de ce que l’on pourrait appeler le déroulement spectaculaire. Pourquoi accepter in toto le poids du passé, ce vieux regard auquel nous devrions aplatir les rides ? Il faudrait déstructurer l’événement, le démonter en parties infinitésimales ; donner de l’attention au détail. Le punctum de Roland Barthes a désormais un demi-siècle et en l’ayant trop utilisé, il s’est épointé comme un couteau rouillé. Il faut se laisser titiller, s’ouvrir au monde comme un faisceau de nerfs détendus. Réveillés, on s’abandonne à cette attention capillaire qui nous cloue à la réalité afin d’en présenter un autre visage, celui que nous avons aperçu, une fois que les bords se sont écartés.

*

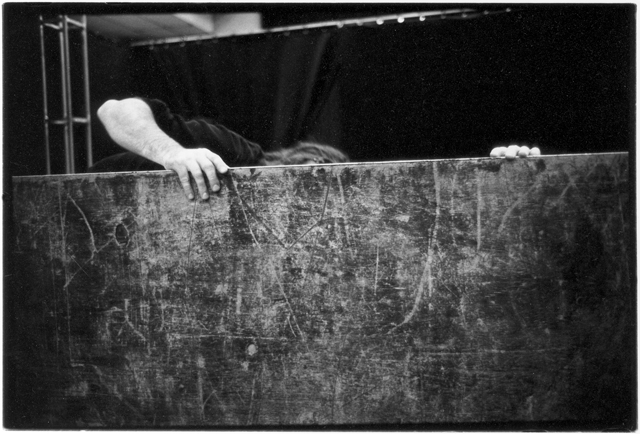

La question qui se pose est la suivante : que reste-t-il de non-spectaculaire dans un festival ? Au-delà du spectacle en lui-même, où l’on suit ce queles artistes veulent nous faire suivre, dans cette hétéro-direction à laquelle nous devons nous plier. Que reste-t-il ? Les coulisses et la préparation du spectacle. Après, il y a les personnes : artistes, collaborateurs, techniciens. C’est un rapport en mouvement, itinérant, que chacun module d’après ses fonctions. Effiloché, c’est ce lambeau qui vaut d’être exploré. C’est un mouvement souterrain qui se diffuse du ventre des coulisses, pour jaillir ensuite de la scène.

*

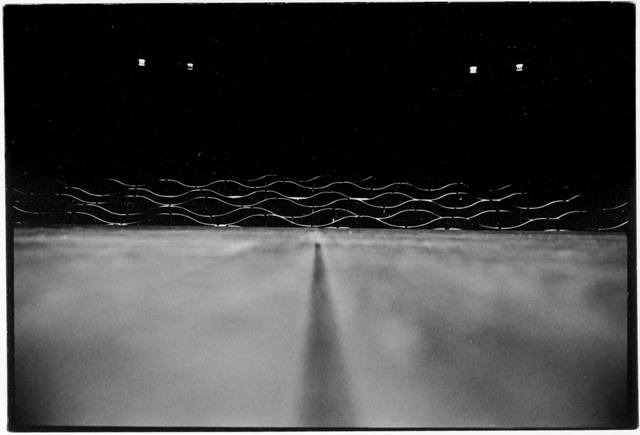

Etrangeté. Irréel irrationnel out of focus, ombres noires et sombres espaces teintés de lumière, fragments d’une scène étendue à tout l’espace du visible, fauteuils rouges et draps lourds, rideaux noirs qui recouvrent les fenêtres. Vides. Laisser parler le vide, ce maelström qui nous tient en orbite, laissant apparaître, de temps en temps, quelques écailles pulsantes. Imprimées sur l’espace comme une lumière allumée et aussitôt éteinte, elles gravent dans nos yeux éblouis l’impression encore vive, bien qu’éthérée et mourante, de ce qui, fut-ce pour un instant, a émergé du chaos pour immédiatement après être englouti. Attraper ces fondus !

*

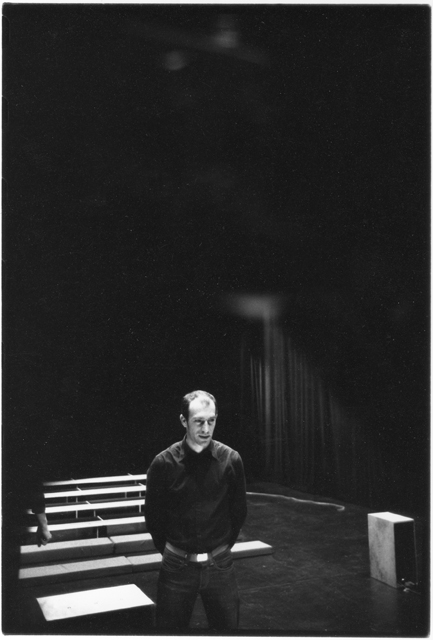

De longues heures atones où vivre est une relégation à la marge d’où l’on peut mieux observer et photographier, en suivant cette partie en différé selon laquelle, d’abord spectateur, le photographe devient ensuite acteur. Mais sur un autre plan et dans un autre temps. C’est une contrainte parfois difficile à supporter. Hors champs, en quête de marginalité ou de dialogue. Car la photographie a besoin de dialogue pour exprimer notre mutisme, de silence pour lancer nos cris, d’isolement pour qu’on se sente appartenir au monde. Se taire pour mieux parler. Se mordre les lèvres. Vivre en différé.

*

Au-delà de la description, de la narration des événements. Au-delà du présent, projeté dans un monde différent, personnel et subjectif. Un outre-monde invisible aux autres car le résultat d’une coupure personnelle, une plaie dans le tissu du vécu, de mon vécu. Ici je suis dans une espèce de somnolence, au comble d’une attention à ce qui n’arrive pas. Dans une quête du non-événement, de ce qui se détache du déroulement dit normal : monter, attendre, s’ennuyer, jouer, démonter, nettoyer. Je suis dans un état d’alerte à tout ce qui bouge et ne bouge pas. Ma « carte blanche » implique que j’aie un crayon pour recalquer, décentrer ce qui traverse ma vue, mais aussi pour ébaucher ce que je ne vois pas. Je ne voudrais pas retomber dans la stérilité d’un exercice de style où, factotum moderne, je manœuvre les fils de tous les personnages. À présent, je suis dans une phase d’éclatement. Je laisse et lance des fragments que j’espère cueillir par la suite.

*

Il faut que je trouve quelque chose qui soit un renvoi à ces lieux, à cette atmosphère spécifique au théâtre. Ça doit être un ici et maintenant, s’il en existe un.

*

Je suis renfermé dans une grande salle de fête, scène close que je fais crisser. Techniciens, auteurs et artistes : tous à l’intérieur, chacun jouant son rôle. Je me concentre jusqu’à l’épuisement. Je tourne cette soupe comme si j’étais une cuillère d’argent démesurée. Je suis tout le monde, tous les mouvements. Et parfois j’ai l’impression que dans cette salle il n’y a rien d’autre que la succession d’événements déterminés, d’actions plates et sans couleur. J’imagine alors une densité de clairs-obscurs, vivants comme un bâton qui frappe. Rien ne se passe. Ou presque. Ennui dominical.

*

Une fois éloigné de la scène, je n’ai rien entendu d’autre que mes battements de coeur, le pouls fatigué d’une désillusion, l’attente anxieuse de voix imaginaires provenant de décors lointains qui n’arrivent pourtant pas. Une fois tournées les épaules à la scène, je n’ai rien vu d’autre que mon ombre : l’ombre de ce que j’aurais voulu voir. Dialogue syncopé et pâle, de temps en temps ravivé par une rencontre fortuite. L’imagination file plus rapidement que la réalité, et mon écriture photographique souhaiterait combler ce hiatus en cherchant à dénicher les morceaux d’« ailleurs » qu’il y a derrière cet « ici et maintenant ». Car c’est une perpétuelle aspiration, une tension constante vers le lieu où cette antinomie se dissout.